【浙江日报】韩天衡学艺70年书画印展启幕—— 诗书画印 诗心文胆

2015-06-06 14:39:30 评论:0 点击:

文|刘慧

墨韵荷香,西湖畅怀。今天“不逾不矩——韩天衡学艺70年书画印展”和“百乐雅集——韩天衡师生第十届书画印展”同时在浙江美术馆启幕。

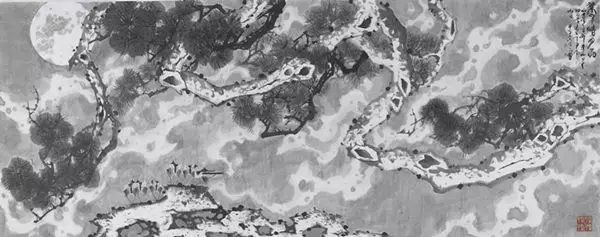

《松云皓月图》

《杨万里诗意图》

走进展厅,那两幅丈二巨制的《松云皓月图》和《杨万里诗意图》尽显笔墨淋漓和绚丽色彩——水墨的清灵,重彩的华丽,两种不同的风格,从骨子透射出文人画特有的雅致和幽远气息,给人无尽回味。还有那巨幅榜书《涛声》《不逾矩不》和《杜甫江南逢李龟年诗》充分显示了“老大努力”深厚扎实的书法功底、超人的驾驭笔墨能力和饱满的创作激情。韩天衡说,这些创作不是为了展览而刻意为之,而是尽最大可能对自己的一种激励。其深厚的底蕴,则来自于同时展出的韩天衡先后出版过的百余种著作,其中《中国印学年表》《中国篆刻艺术》多种理论著作填补了当代印学研究的空白,具有开创性和经典性。

2015年韩天衡先生创作榜书“涛声”

今年七十有六的韩天衡笑言:孔子曰“七十而从心所欲,不逾矩。”回顾自己的学艺之路,他又在“不逾矩”这三字后,加上了一个“不”字——“不逾矩不”作为这次展览的主题。他认为“不”并非是轻率狂妄的否定;“不”是艺术前行的动能,一个人对世界的认识,对艺术的追求,穷尽一生的努力和探索,也只可能接近于真实和目标,岂有从心所欲?由是,我们从这“不逾矩不——韩天衡学艺70年作品展”中,通过210件书法、绘画、篆刻艺术精品,充分领略到韩天衡不同时期的不守旧、不自缚、不懈怠、不信邪的艺术创作风格和哲思理念。

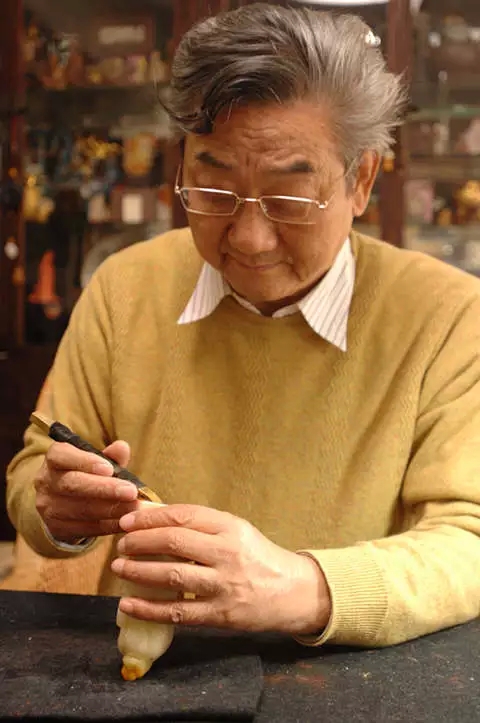

“艺术是我的至爱,乃至是我精神生命的支柱。”韩天衡4岁习书法,6岁学刻印,10来岁时欢喜舞文弄墨写点诗文,35岁继而绘画。“当时人小,不知道钢刀的厉害,有一次一刀刻下去,割下一块肉来,一下子喷出了很多血。我感到血是不能白流的,血债要用血来还,所以一定要把刻印搞好。”韩天衡回忆,后来在郑竹友、方介堪、马公愚、谢稚柳、陆维钊、方去疾、陆俨少、沙孟海、李可染等师辈的教诲下,一路风风雨雨、磕磕碰碰、质疑释难、东冲西撞、义无反顾,心无旁鹜地淫浸其中。“我始终一直怀着很纯粹的想法,就是不断地拓展自己的艺术空间,形成一个多领域的高端的艺术体系。”韩天衡在70岁时刻印自称“老学生”,73岁时又刻“老大努力”印自勉,75岁再刻“老来多梦”……其作品被大英博物馆等国内外博物馆、艺术馆收藏。

“老大努力”印

观其展览,可见韩天衡其深厚的传统功底,尤为难得的是能够做到“以最大功力打进去,以最大勇气打出来”,做到前无古人,独树一帜。然而历史创新者往往面临泰山崩于前的压力,也特别需要狭路相逢勇者胜的魄力。当年韩天衡因为自创一格,被泼冷水。而陆俨少、陆维钊慧眼识珠,为之鼓掌:“别人的印章,我们上海话叫‘挖出来的’,天衡的印章是真正刻出来的。很自在很随意地刻出来的,不做作的。”

懂了!韩天衡在现场为观者导读时,用深入浅出的语言诠释了篆刻创作中的六忌:忌妄为、忌偏食、忌去古、忌匠气、忌单一、忌自满,充满了思辨色彩。他说:“推陈出新。传统万岁,出新,加一岁。”这个“一岁”,对于创新者意味着何等的汗水、勇气和智慧啊。迈出“一岁”的韩天衡,而今“肯把金针度与人”,无私地奉告他的书法篆刻弟子们。

为更多人所不知的,韩天衡还是一位有远见的艺术教育家。他从20世纪60年代末开始收徒教学,40多年来,坚持义务教学,因材施教,循循善诱,如今他的入室弟子已有240多人,遍及上海、香港、澳门、台湾等全国各地,以及日本、马来西亚等国家。转角的另一展厅,呈现的是“百乐雅集——韩天衡师生第十届书画印展”。平日里,天南海北难得相见的202位韩门弟子的书法、绘画、篆刻等211件参展作品相聚浙江美术馆。真可谓:桃李满园,人才辈出。

与浙江有缘的韩天衡,曾在温州待了4年,秦汉印就临摹了3000方,打下了基本功。他23岁时,由方介堪把他的印屏参加西泠印社的展览。“我从6岁开始刻图章,到参加第一个展览经过了17年。所以,我现在对学生讲:你们到我这里来学习可以,但首先你要寂寞5年,要沉下心去。现在有些人今天学,明天就想成家,后天就想成大师。这不行,一定要甘于寂寞,沉下去。”

养不学父之过,教不严师之惰 ——展厅即教室。他告戒弟子们:“我这寂寞而悠长的70年,苦中生乐,唯一与学为伴。往昔是这般的学过来,今后还将这般地学下去。唯有不断地学习,不断地吸收,不逾矩不,才能老勿自缚、老则不萎、老而弥坚、老有所得、老去无悔。”

古人云:行百里者半九十。“我距这九十甚远,即使日后有幸抵达百里,前头的目标又将是行千里者半九百。人生70年,它权当是我学艺途中的一个驿站:是小结,审检既往;是起步,寄望未来。”韩天衡相信心存未来的人,是不会老的。

艺无涯,学无涯——愿韩天衡先生在“百乐斋”悠哉悠哉!

相关信息

- 【东瀛汉风行·特稿】一期一会,花之道感悟生命之美(下)--启赋游记(Day5②)

- 【东瀛汉风行·特稿】绿意萦绕三千院,静谧之处最难得--启赋游记(Day5③)

- 【东瀛汉风行·特稿】和洋之风博物馆,作品亮相欢迎会--启赋游记(Day5④)

- 【东瀛汉风行·特稿】似近而远九九曲,步步登高鞍马寺--启赋游记(Day6①)

- 【东瀛汉风行·特稿】一缕幽香飘散去,一片冰心苏醒来--启赋游记(Day6②)

- 【东瀛汉风行·特稿】忍者文化执着顽强,亲历制陶积淀涵养--启赋游记(Day7)

- 【东瀛汉风行·特稿】东大寺亲近神鹿,墨运堂参观制墨--启赋游记(Day8)

- 【东瀛汉风行·特稿】愿得佚女越凡尘,墨韵书香始静娴--东瀛汉风行成员吴佚越书缘小记

- 《文艺生活·艺术中国》8月刊专题报道“大家·韩天衡”

- 【东瀛汉风行·特稿】一期一会,花之道感悟生命之美(上)--启赋游记(Day5①)